Presseartikel

Berichte in den lokalen Medien

Saarbrücker Zeitung vom 08.07.2025, von Norbert Becker

Honzrather Schulkinder feiern sich in die Sommerferien

HONZRATH · Zum Ende des Schuljahres ließen es sich die Mädchen und Jungen mit einem großen und bunten Programm richtig gut gehen.

Das beliebte Kinderfest „Ferienstart auf Kinderart“, das am Freitagnachmittag wieder von der Gemeinde Beckingen in Zusammenarbeit mit dem Kreiskulturzentrum Villa Fuchs sowie der Unterstützung des Kreisjugendamtes und der Sparkasse im Honzrather Sport-, Spiel- und Freizeitzentrum veranstaltet wurde, war trotz der Hitze ein voller Erfolg. Das Festgelände füllte sich immer mehr und wurde zu einer großen Spiel- und Spaßmeile. Hiervon konnten sich auch Bürgermeister Thomas Collmann, die Ortsvorsteherin Annick Gratz und MdL Sebastian Schmitt erfreut überzeugen.

Ein gelungenes Fest für Groß und Klein

Das vielfältige Programm, durch das Thorsten Nicola vom Schul- und Kulturamt der Gemeinde Beckingen führte, bot beste Unterhaltung für Klein und Groß. Auch für das leibliche Wohl war mit allerlei kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen, Würstchen, Frikadellen, Pommes, Snacks, Burger, Crêpes bis zu Waffeln von Vereinen gesorgt.

Zum Start ging es los auf der Bühne mit dem Zauberer Mr. Pit. Dieser zeigte nicht nur den Kindern seine tollen Tricks, sondern ließ einige auch mitwirken. Ihm folgte der Clown Lolek, der sich statt auf der Bühne lieber unter die Kinder mischte und sie fantasievoll in Stimmung brachte. Aufmerksam verfolgten sie anschließend auch die Puppentheater-Vorstellung „Das Märchen von der unordentlichen Prinzessin“. Des Weiteren gab es noch sehr viele Möglichkeiten zum Zeitvertreib. So konnten die Kinder unter anderem eine Floßfahrt mit dem THW und der DLRG am nahen Weiher mitmachen, bei der SG Haustadt/Honzrath Fußball spielen oder sich auf der Hüpfburg austoben, bei der Feuerwehr Fahrzeuge ansehen und mit einem Wasserstrahl auf das Übungshäuschen zielen, ihr sportliches Talent beim Tennis-Club oder den Boule-Freunden unter Beweis stellen, am Stand des Jugendbüros Insektenhotels basteln, beim Kita-Förderverein Blumentöpfe verzieren, die dann beim Obst- und Gartenbauverein bepflanzt werden durften, am Geschicklichkeitstest der Gymnastikgruppe teilnehmen, beim Reit- und Rennverein auf einem elektrischen Pferd reiten und Hufeisen werfen oder sich am Stand der Beckinger Mustic-Couture-Gruppe schön schminken lassen. Guten Zuspruchs erfreuten sich ebenso die Geräte des Spielplatzes und der angrenzende Minigolfplatz.

Trierischer Volksfreund vom 29.11.2024, von Marek Fritzen

Sie rühren zu Tränen: Diesen beiden Clowns dürfte in Trier fast jeder schon begegnet sein

Trier · Die Clowns Ännipenni und Lolek sind zweimal pro Woche auf der Kinderstation des Mutterhauses Trier unterwegs. Eine alles andere als komische Begegnung voller berührender Anekdoten.

Was für ein Moment! Plötzlich stehen sie da, Ännipenni, Lolek, die Patientin: Alle drei draußen im Eingangsbereich der Klinik, des Trierer Mutterhauses. Gleich unter dem Vordach, dort, wo immer so viel los ist, wo die Menschen hineinströmen ins Hospital, wo sie hinausströmen aus dem Hospital, wo sie sitzen, rauchen, erzählen, einfach nur warten. Manche besorgt, verängstigt, andere erleichtert.

Genau dort stehen sie, die drei, als Ännipenni beginnt, auf ihrer Ukulele zu spielen. Menschen bleiben stehen, niemand unterhält sich mehr, alle Blicke richten sich auf die drei – sie fangen zu singen an. Ein Song auf Englisch, ein Titel, der ins Ohr geht, im Kopf bleibt: „I don’t know my name.“ Eine junge Amerikanerin, Grace VanderWaal, hat ihn geschrieben, ihn auf der Ukulele gespielt, damit 2016 bei einer US-Castingshow für mächtig Aufsehen gesorgt.

Ännipenni und Lolek, sie hatten nie zuvor von Grace VanderWaal und ihrem Song gehört, bis sie eines Tages – paar Wochen zuvor – über die Gänge des Mutterhauses spazierten. Ännipenni trug ihre Ukulele unterm Arm, als diese junge Patientin plötzlich vor ihnen stand, fragte, ob sie „I don’t know my name“ kennen würden, den Song vielleicht mal auf der Ukulele spielen könnten für sie. Leider nicht, musste Ännipenni gestehen, nie gehört den Song.

Doch die Frage der jungen Frau, sie ließ sie nicht los, nicht Ännipenni, nicht Kathy Becker – zu Letzterer gleich mehr. Zu Hause sucht sie nach dem Lied, findet es im Netz, hört es sich an, immer und immer wieder. Sie prägt es sich ein, spielt es, bis es sitzt.

Ein Auftritt, den das Mutterhaus Trier noch nicht erlebt hat

Dann, Wochen später, die junge Frau ist nach wie vor im Krankenhaus, verabreden sie, das Lied gemeinsam mit ihr zu singen. Erst auf den Gängen ohne Zuhörer, dann wagen sie ihn gemeinsam, den großen Auftritt. Der Eingangsbereich ist ihre Bühne. Es läuft, wenige Augenblicke nur, dann haben sie die Menschen. Als der letzte Ton verstummt ist, bricht Jubel aus. Leute klatschen, johlen … So was hat das Mutterhaus noch nicht gesehen!

Das alles, es liegt schon ein paar Monate zurück. Doch da ist noch immer dieses Strahlen bei Ännipenni, bei Lolek, oder soll man sagen bei Kathy Becker und Henning Leidinger – so genau, nein so genau kann man das bei den beiden, bei den vieren selten sagen ... Jedenfalls strahlen sie, wenn sie davon erzählen, zurückdenken an diesen besonderen Moment. Musik, die Kunst, sie verbindet, sie bringt Menschen zusammen und Licht in die dunkelsten Tage. Wenn man so will, dann sind Ännipenni und Lolek so etwas wie Taschenlampen, die mit einem Mal ins Klinikzimmer scheinen, für ein Strahlen sorgen, dort, wo ansonsten so viel Dunkelheit herrscht.

Ein Treffen in einem Trierer Café

Es ist ein grauer Mittwochnachmittag im November. Nur noch wenige Tage, dann stehen sie auf dem Hauptmarkt und dem Domfreihof wieder für gebrannte Mandeln, für Glühwein an. In einem Kaffee in der Neustraße bestellen Ännipenni und Lolek, ähm, nein, Stopp, da bestellen Kathy Becker und Henning Leidinger gerade Kakao, der besonders geschmacksintensive soll es sein. Viertelstunde her, da kamen sie rübergelaufen, die paar Hundert Meter vom Mutterhaus in der Feldstraße.

Am Morgen waren sie als Lolek und Ännipenni wieder mal auf der Kinderstation unterwegs, haben gesungen, haben gezaubert, haben gelacht. Danach ging‘s zur Hygiene-Schulung. Gibts auch für Clowns, kein Spaß! Obwohl, ganz so unlustig sei es dann doch nicht gewesen, gesteht Henning Leidinger.

Zweimal die Woche, einmal montags, einmal mittwochs, da beginnt die Verwandlung, die Metamorphose, dann erwacht ihr zweites Ich. Eins, in das sie schlüpfen können wie andere in ihren Ausgeh-Anzug, in ihr Abendkleid. Dann werden sie zu Lolek und zu Ännipenni, den Klinik-Clowns des Trierer Mutterhauses.

Wenn Lachen tatsächlich die beste Medizin ist, wie es immer so heißt, dann sind Lolek und Ännipenni die wohl nebenwirkungsfreiesten Präparate auf der ganzen Welt. „Wir können nicht heilen“, sagt Henning Leidinger, „wir können nur schöne Momente schenken – Momente, die bleiben, für die Kinder, für die Eltern“. Obwohl das „nur“ in diesem Fall als glatte Untertreibung gekennzeichnet werden sollte …

Der Leiter der Hygieneschulung jedenfalls, der, so berichtet Henning Leidinger, nachdem er einen kleinen Schluck Kakao genommen hat, der sei sehr interessiert gewesen an ihnen, an dem, was ein Clown so mache, ihn so ausmache, was er so können müsse, und wie man das überhaupt werde, Clown?

Der Mann, die Frau mit der Pappnase im Gesicht, den großen Schuhen an den Füßen, der viel zu weiten Hose an den Beinen, er und sie, sie faszinieren halt. Gilt für kleine Menschen, gilt für große Menschen. Vielleicht ist es auch die Sehnsucht nach echten Clowns, gerade jetzt, in diesen so komischen Zeiten, in denen der Narren-Anteil allenthalben immer mehr zuzunehmen scheint ...

Müssen Clowns eigentlich immer lustig sein?

Höchste Zeit also, sich mal mit zwei echten Clowns zu treffen, mit denen viele Kinder, viele Eltern schon mal gelacht haben dürften, vielleicht im Krankenhaus, vielleicht woanders.

INFO

Diese Weihnachtswünsche haben die Clowns aus Trier

Haben Clowns eigentlich auch Weihnachtswünsche? Klar, sagen Lolek und Ännipenni. Und verraten sie diese auch? Klar, sagen Lolek und Ännipenni. Lolek: „Ich wünsche mir Weihnachtskugeln, die bei der Weihnachtsjonglage am ersten Weihnachtstag nicht zerbrechen, wenn sie runterfallen.

Ännipenni: „Ich wünsche mir einen Plätzchenberg, durch den ich mich durchfuttern kann. Ach ja, und einen gemeinsamen Weihnachtswunsch haben wir auch noch: Ein Lied mit einem Akkord, das nach sieben Akkorden klingt.“

Und für 2025, gibts da auch schon Wünsche? „Klar“, sagt Lolek, „wir wünschen uns, dass es weltweit heitere Gelassenheit regnet!“

Dabei, sagt Kathy Becker, das müsse sie gleich zu Beginn mal betonen, dabei sei es auch Clowns gar nicht immer zum lachen zumute. Im Gegenteil, Clowns dürften auch mal weinen. Komme vor, sei erlaubt. Wenn sie im Patientenzimmer auf der Kinderstation seien, sie auf der Ukulele spielten, „Somewhere over the rainbow“ zum Beispiel, sie gemeinsam dazu sängen, wenn bei Mama oder Papa plötzlich die Tränen rollten – ja, dann müssten auch sie mal weinen.

„Das ist normal“, sagt Henning Leidinger, „das muss man aushalten“. Nein, kein „Aushalten wie beim Pinkeln“, schiebt der 54-Jährige hinterher, sei was anderes: „Wir dürfen keine Angst haben vor den Reaktionen der Angehörigen, die wollen wir miterleben, eben auch, wenn es mal Tränen gibt.“

Es sei auch nicht so, dass ein Auftritt, ein Besuch im Zimmer nur dann gelungen sei, wenn sie das Kind zum Lachen brächten. „Auf keinen Fall“, sagt Kathy Becker. Wichtig sei viel mehr, gemeinsam mit dem Kind etwas zu erleben, zu spüren, die Krankenhauswände mit einem Lied, mit einem Zauber für einen Moment hinweg zu blasen. „Wenn uns das gelingt, haben die Clowns ihr Ziel erreicht.“

Schon in der Schule gerne mal den Klassenclown gegeben

Apropos Ziel: Dass sich Henning Leidinger irgendwann mal eine Clownsnase aufsetzen würde, es schien früh klar. Aufgewachsen im saarländischen Hochwald – „ja, da stehe ich zu“ – Ortsgemeinde Lockweiler, probt der junge Mann sein späteres Bühnen- und Zimmerprogramm schon im Klassenzimmer. Ernste Situationen aufzulockern, sagt der „drei- bis sechsfache Papa“ – Patchwork ist das Stichwort –, das sei schon immer seins gewesen, das habe er immer schon versucht. Klappt mal gut, klappt mal schlecht. Manchmal lachen alle. Manchmal sitzt er im nächsten Moment vor der Tür. Clown vorm Schulfrühstück, passt nicht jedem …

Nach der Schule: Zivildienst im Kinderheim. Liegt ihm, merkt er schnell. Man lässt ihm freie Hand, erlaubt ihm, mit den Kindern ein Zirkusprojekt auf die Beine zu stellen. Da, so sagt er heute, 30 Jahre später, da habe er endgültig gemerkt, wie sehr ihn zaubern, wie sehr ihn jonglieren, wie sehr ihn die Kunst des Clowns erfülle – und: „Welch pädagogische Kraft das in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen besitzt.“

Er studiert Soziale Arbeit in Siegen, finanziert sein Studium durch Auftritte mit einem Kumpel als Clown auf Festen. Sie machen es gut. So gut, dass irgendwann die Siegener Kinderklinik bei ihnen nachhört. Ob sie nicht als Clown im Krankenhaus auftreten wollten?

Sie wollen und werden damit, es ist Mitte der 90er, zu einem echten Unikat in Deutschland: Bundesweit, so erzählt es Leidinger beim Kakao in der Neustraße, bundesweit habe es zu diesem Zeitpunkt nur drei Kinderkliniken mit einem solchen Angebot gegeben. „Wir hatten das Glück, herumexperimentieren zu dürfen, da der damalige Leiter der Kinderklinik uns sehr unterstützt hat.“

Parallel besucht er eine Clownschule in Hannover, macht sich später als Lolek selbstständig und arbeitet heute seit gut 20 Jahren unter anderem für das Trierer Mutterhaus – gemeinsam mit Clown-Partnerin Kathy Becker. Sie, so erzählt es die ausgebildete Schauspielerin – Schauspielstudium in Mainz und im österreichischen Linz – sie sei in der Schule nie der Klassenclown gewesen, über Umwege dann trotzdem ins Clownskostüm geschlüpft. Heute arbeitet die Mutter eines 15-jährigen Sohns zudem als Theaterpädagogin.

Bevor Becker und Leidinger montags und mittwochs im Mutterhaus zu Ännipenni und Lolek werden, heißt es für die beiden zunächst mal: reden. Wie geht’s? Wo gibt’s Probleme? Wie ist die Lage bei dir? Nur, so sagen sie, nur wenn man wisse, was beim anderen los sei, könne man sich einlassen auf seine Rolle, könne man starten als Team, sich auf den anderen verlassen.

Wenn der Alltagsmensch im Spind verschwindet

Ist alles geklärt, alles besprochen, verschwindet der Alltagsmensch im Spind, erwachen Lolek und Kathy zum Leben. Auf Station ein kurzes Briefing, wer liegt wo, wer braucht Ruhe, wer mag Action – dann gehts los: Gut sechs Stunden sind sie unterwegs, von Zimmer zu Zimmer. Sie singen, sie zaubern, sie jonglieren, hören manchmal auch nur zu. In manchem Zimmer sind sie zehn Sekunden, in anderen 20 Minuten.

„Wenn wir reingehen, die Türe öffnen, müssen wir sehr schnell wahrnehmen, wie die Situation ist“, erklärt Kathy Becker. Manchmal sei so richtig Ramba-Zamba gefragt, ein anderes Mal ganz leise Töne.

Ein Clown, der sei keine Maschine. Er rolle nicht durch die Zimmer, spule sein Programm herunter, verschwinde wieder. Im Gegenteil. Das, was sie in den Zimmern sähen, was sie erlebten, das nähmen sie auch mal mit in den Feierabend, gestehen sie. Insbesondere, als die Kinder-Onkologie noch da gewesen sei, da sei es oft schwer gewesen, da hätten sie viele Fälle besonders berührt, viele Kinder hätten sie über lange Zeit begleitet. „Da sind auch Freundschaften mit den Eltern entstanden“, verrät Henning Leidinger. Auch heute gebe es Fälle, die sie nicht mehr losließen, ergänzt Becker. „Da ist es wichtig, dass wir im Team darüber sprechen, füreinander da sind.“

Vorteil ihrer Arbeit sei, so findet Henning Leidinger, der im Trierer Stadtteil Heiligkreuz zu Hause ist, dass sie niemand anblicken würde mit der Forderung in den Augen: „Machen Sie mein Kind bitte gesund.“ Wenn man diesen Druck habe, sagt der 54-Jährige, dann sei das etwas anderes. „Nein, wenn wir reinkommen ins Zimmer, dann ist die Erwartung: ,Lasst uns einen schönen Moment haben, oder zwei, oder drei‘ – und genau das können wir, das haben wir gelernt.“

Von den besonderen Stärken und Schwächen eines Clowns

Ein Clown, sagt der Mann, den sie auch Lolek nennen, der sei in der Lage, all seine Stärken, all seine Schwächen anzunehmen. Wenn man das bei sich selber könne, dann könne man das auch bei den jungen Patienten. Leidinger findet: „Wenn man die Menschen so annimmt, wie sie sind, keine Erwartungen an sie hat, dann geht vieles einfacher.“ Demut sei eine der wichtigsten Eigenschaften des Clowns. Es sei eben einfach schön, nicht der Wichtigste zu sein.

Und, ja, die Frage muss noch sein: Wie denkt ein Clown über diese vermeintlich ach so furchtbaren Zeiten, in denen man angeblich ja nichts mehr sagen darf, gefühlt überall was droht, und sowieso alles den Bach runtergeht? „Der Clown“, sagt Kathy Becker grinsend, „der ist neugierig, der bewertet nicht“. Die Welt rundherum, die sei für ihn egal. Dem Klinikclown, dem gehe es um die Patienten, ums Gesundwerden. „Clowns haben Freude daran, etwas gemeinsam zu machen, zu musizieren, zu lachen – egal was da gerade in Washington oder in Berlin passiert.“

Kurz ist Stille. Henning Leidinger nickt. Dann sagt er leise, fast flüsternd mit einem Grinsen im Gesicht: Er sei manchmal ganz besonders froh, in seinem Kostüm verschwinden zu können, diese komische Welt da draußen für eine Weile hinter sich lassen zu können. Dann müsse er über all das negative Gerede mal nicht nachdenken. „Als Lolek lebe ich dann einfach im Moment.“

Saarbrücker Zeitung vom 05.09.2016, von Jana Freiberger

Unterrichtsstunde der anderen Art

Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie lernen Kunststücke und Tricks

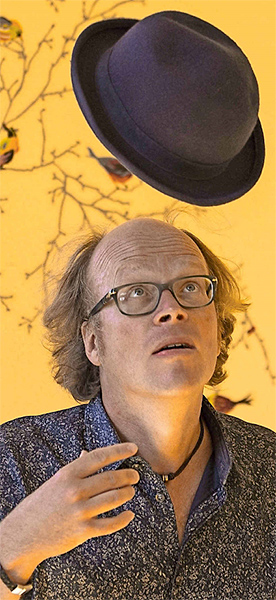

Clown Lolek. Foto: rup

Die jungen Patienten im Haus Linicus des Merziger SHG-Klinikums freuen sich auf den Donnerstag. Dann übt Henning Leidinger mit ihnen Zirkusnummern, wie das Jonglieren oder Zaubern – als Teil der Therapie.

Merzig. Bälle fliegen durch die Luft, Teller rotieren auf Holzstäben, Kinderlachen hallt durch den Raum. Der Donnerstag ist für die jungen Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Haus Linicus des Merziger SHG-Klinikums ein ganz besonderer Tag. Dann kommt Henning Leidinger, alias Klinikclown Lolek, zu Besuch – aber ohne rote Nase und Clownskostüm.

„Das würde die Kinder nur unnötig aufpuschen“, erklärt Leidinger. Aber mit den Fähigkeiten, die ein Clown mitbringt, kann er die jungen Patienten auch ohne Verkleidung faszinieren: Jonglieren, Einradfahren, Zaubern. Das Besondere ist, dass die Kinder nicht nur zusehen, sondern die Kunststücke und Tricks auch lernen dürfen.

Aufmerksamkeits-Defizit

Zu zweit betreten Leidingers Schüler den hellen Raum mit hohen Decken im ersten Obergeschoss. Durch die großen Fenster ist der Garten zu sehen, der sich auf der Rückseite des Backsteinhauses befindet. Fußballtore und ein Grill laden dort zum gemeinsamen Spielen und Entspannen ein. Gespannt fixieren die beiden Kinder den großen schlanken Mann mit Brille, der sie mit einem fröhlichen „Hallo“ begrüßt. Die Patienten im Haus Linicus leiden unter den verschiedensten Erkrankungen wie beispielsweise Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) oder Depressionen. Die Krankenakte seiner kleinen Lehrlinge schaut sich Leidinger aber nicht an, er will unbefangen mit ihnen umgehen. In den 40 Minuten, die die Kinder mit ihm verbringen, sollen sie sich geschützt fühlen, sich öffnen können.

Und los geht die Unterrichtsstunde der anderen Art stets mit Jonglierbällen. Die Kinder nehmen einen in die Hand, öffnen und schließen diese zunächst mehrmals. „Aber ich kann doch schon mit zwei Bällen jonglieren“, moniert einer der Jungen. Geduldig erklärt der studierte Erziehungswissenschaftler Leidinger, dass alle zusammen langsam anfangen. Keiner soll überfordert werden. Eine Struktur, ein vorgegebener Ablauf, sei für die Kinder enorm wichtig. Etwas, das in der Schule oder zu Hause oftmals fehlt.

"Werde nicht aggressiv"

Dann dürfen sie die Bälle werfen, erst zwei, dann drei. „Mist“ – ein Ball fällt zu Boden, der junge Artist tritt verärgert dagegen. „Wenn du dich ärgerst, ärgere dich. Aber werde nicht aggressiv“, greift Leidinger ein. Dann tritt er mit seinen beiden Schützlingen zu einem Wettbewerb an, bei dem der „Jongleur des Tages“ auserkoren wird. Eigentlich unfair, Leidinger nimmt regelmäßig an Jonglierwettbewerben teil, doch während die Jungen mit jeweils zwei Bällen in den Wettbewerb starten, wirbelt er gleich fünf Bälle durch die Luft – und verliert. „Das Tolle an meinem Beruf als Clown ist, dass man viele Fehler machen darf“, sagt er und lacht. Das erzähle er den Kindern immer wieder.

Freude über Lernerfolg

Das Schönste an seinem Beruf sei, mit den Kindern den Moment erleben zu dürfen, wenn sie etwas schaffen, dass sie vorher nicht geschafft haben. Wenn sie einen Lernerfolg haben. Traurig sei, wenn er merke, dass die Kinder nicht über ihren Schatten springen, sich nicht öffnen können. Auch wenn die Kinder nur in kleinen Schritten vorwärts kämen, bedrücke ihn das.

Seit 25 Jahren im Beruf

Die Zeit in der Kinderpsychiatrie ist begrenzt, danach werden sie wieder mit dem Alltag konfrontiert. Diesen emotionalen Beruf, den er mit viel Herzblut und Freude macht, übt Leidinger bereits seit 25 Jahren aus, seit 16 Jahren in Merzig – finanziert von der Kinderhilfe Saar. Bezahlt wird er nach Stunden. Wenn er nicht im Haus Linicus ist, besucht er beispielsweise die vierte Klasse der Grundschule in Beckingen, die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Homburg oder bespaßt die Patienten der Winterberg-Klinik.

Zum Thema

Hintergrund

Das Zirkusangebot in der Merziger Kinder- und Jugendpsychiatrie bietet Henning Leidinger in Kooperation mit den Mitarbeitern der Psychiatrie an. Die Lerninhalte beginnen bei Grundfertigkeiten, die die Kinder bereits beherrschen, so dass sie mit einem Erfolgserlebnis starten. Das Angebot spricht sowohl die kognitiven als auch die emotionalen und motorischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen an. Zum Abschluss jeder Zirkuseinheit präsentieren die Teilnehmer das Erlernte vor der Gruppe. red

Saarbrücker Zeitung vom 29.07.2016, von Walter Faas

Vergnügliche Missgeschicke

Duo Casi und Lolek macht seine Späße auf dem Völklinger Kolpingplatz

Der „Klamauk unterm Schirm“ auf dem Völklinger Kolpingplatz ging am Mittwochnachmittag in seine zweite Runde. Dem Programm „Hochspannung auf dem Tiefseil“ folgten gut 200 Menschen, natürlich hauptsächlich Kinder.

Völklingen. Lolek steht auf einem Bein. Lolek wackelt mit dem Po. Lolek rechnet, leider falsch. Lolek zaubert, es geht schief. Jetzt soll er auch noch gut 120 Kinder umpusten. „Neiiiin, nicht umpupsen, das gehört sich nicht, umpusten hab ich gesagt!“

Diese Stimme gehört Loleks Chef Casi Eisenbarth. Der musiziert und singt, kümmert sich ums knarzelnde Mikrofon, hält Lolek im Zaum und die Kinder in der Veranstaltung „Klamauk unterm Schirm“ bei Laune.

Einfach ist das nicht, bei der Hitze. Doch die Kids tragen coole Sonnenbrillen, schlecken Eis, das Mamapapaomaopa in der nahen Gelateria besorgen, sind hellwach und bestens mit Getränken eingedeckt. Wie Casi und Lolek mit ihrem Programm auf alle Eventualitäten vorbereitet sind: Im Mittelpunkt steht ein gespanntes Tiefseil.

Auf dem kann man „musizieren, balancieren, stolzieren, alles gleichzeitig“, prahlt Lolek. Man kann auch schnell das Gleichgewicht verlieren. Passiert oft, dass der Clown den Deppen gibt – das ist schließlich sein Metier. Beeindrucken lässt sich Lolek, mit bürgerlichem Namen heißt er Henning Leidinger, von solchen „Missgeschicken“ kaum. Im Gegenteil! Schon wirbelt er mit sieben Keulen elegant durch die Luft. Na ja, nicht übertreiben!

Erst sind es drei Keulen, danach vier. Macht zusammen sieben, wenn auch hintereinander, wer will schon päpstlicher sein als der Papst? Die Kinder protestieren lautstark bei so viel Angeberei. Eine gewollte Reaktion, man nennt es „das Publikum einbinden“. Den Refrain der meisten Lieder, Casi Eisenbarth hat die eingängigen Melodien selbst geschrieben, singen die jungen Pfarrgarten- Besucher im Hastenichtgesehen mit.

Aus einem Klingelbeutel will Lolek ein Kaninchen zaubern. Mist, Zauberspruch vergessen! Simsala – wie geht’s doch rasch weiter? „Bim“ rufen die Kinder wie mit einer Stimme. Oder „Kadabra“ auf „Abra“, oder „Kater“ auf „Dreimal schwarzer“. Mit Hilfe der Kinder kriegt der etwas schusselige Lolek sogar sein leeres Zauberbuch voll geschrieben.

Alle Besucher trotzen der Hitze, spenden am Ende, trotz einiger Längen, viel Applaus und kommen wahrscheinlich am kommenden Mittwoch, 3. August, um 15 Uhr wieder zum Kolpingplatz zwischen Altem Rathaus und Pfarrgarten, zu einer weiteren Ausgabe von „Klamauk unterm Schirm“. Dann wird bei hoffentlich gutem Wetter die bekannte saarländischen Kinder-Moderatorin Marion Ritz-Valentin mit ihrem Programm „Ene Mene Mix und Kommissar Ratze Fatz“ erwartet. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung beschattet.

Saarbrücker Zeitung vom 11.06.2016, von Rolf Ruppenthal

Inklusion im Arbeitsleben ist möglich

Seit 20 Jahren kümmert sich die Cebis um die berufliche Integration von behinderten Menschen

Als eine Erfolgsgeschichte hat Staatssekretär Stephan Kolling die Arbeit der Cebis zu deren 20-jährigem Bestehen gewürdigt. Dass Großes immer im Kleinen entsteht, zeige diese bemerkenswerte Pionierleistung der CEB mit ihrem Integrationsbetrieb Cebis.

Hilbringen. Was klein begann, ist groß gewachsen", betonte CEB-Geschäftsführer Gisbert Eisenbarth in seiner Begrüßung zum Festakt aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Cebis. Aus dem Vorhaben, schwerbehinderten Menschen dauerhaft eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, sei tägliche Wirklichkeit geworden.

Seit 20 Jahren gibt es nun die Cebis. Besonders im Garten- und Landschaftsbau hat sie sich einen Namen gemacht – bei privaten Kunden, aber auch öffentlichen Auftraggebern.

Das Besondere der Cebis: Sie hat einen nicht alltäglichen Auftrag, denn sie wurde zur beruflichen Integration von Menschen mit einer Behinderung gegründet. Als Integrationsbetrieb verfolgt die Cebis insbesondere das Ziel, Menschen mit einem Handicap in den täglichen Arbeitsprozess einzubeziehen. Konkret heißt das: In der Cebis arbeiten Menschen mit und ohne einen Behindertenstatus als Tandems zusammen.

Die Cebis arbeitet in kleinen gemischten Teams, bestehend aus Meister, Gesellen und Helfern. Dabei werde die Qualität hoch gehalten, wie Gisbert Eisenbarth betonte. „Dass das funktioniert“, so der CEB-Geschäftsführer weiter, „zeigen die 20 Jahre, in denen sich unser Integrationsbetrieb am Markt behaupten konnte“. Dafür dankte er in der Feierstunde ausdrücklich allen Mitarbeitern der Cebis.

Wichtig auch: Die Mitarbeiter werden branchengerecht entlohnt. Somit ist ein eigenes Auskommen gesichert. „Gut in der Qualität, leistungsstark in der Ausführung“, das ist der Anspruch der Cebis-Mitarbeiter unter der Führung von Betriebsleiter Lothar Kintzinger und seiner Stellvertreterin Martina Rusch. Ihnen bescheinigte Gisbert Eisenbarth in der Feierstunde eine umsichtige und erfolgreiche Führung des Betriebes.

Was klein begann, ist groß gewachsen: Als Integrationsbetrieb hat die Cebis – Berufliche Integration und Service 1996 als gemeinnützige GmbH ihre Arbeit aufgenommen. Ein wichtiger Impulsgeber für die damalige Gründung war Professor Dr. Wolfgang Werner, ärztlicher Direktor des damaligen Landeskrankenhauses. Im Rahmen der Dezentralisierung erkannte er eine Lücke im Bereich „Arbeiten und Wohnen“, um den vom ihm betreuten Menschen ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Die Cebis wurde 1995 formal als GmbH gegründet. Im Frühjahr 1996 nahm sie als erster Integrationsbetrieb im Landkreis Merzig-Wadern die Arbeit auf. Seit nunmehr 20 Jahren zeigen die Mitarbeiter der Cebis, dass Inklusion im Arbeitsleben möglich ist und gleichzeitig, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und die Beschäftigung von behinderten Menschen nicht ausschließen.

Nur kurze Zeit nach Gründung kristallisierten sich als Aufgabenfelder des damals jungen Integrationsbetriebes die Bereiche Garten- und Landschaftsbau sowie Gartenpflege heraus. Hinzu kommt noch der hausinterne Reinigungsdienst. „Aus einer kleinen Truppe ist mittlerweile eine starke und verlässliche Mannschaft mit 30 Mitarbeitern geworden“, betonte Gisbert Eisenbarth in der Feierstunde.

Eine wichtige Weichenstellung hängt eng mit der Entwicklung des Garten-Tourismus im Kreis, also mit dem Projekt „Gärten ohne Grenzen“ zusammen. Durch die Pflegeaufträge der beteiligten Kommunen und der Kulturstiftung des Landkreises wurde eine solide Grundlage gelegt.

Auch Professor Wolfgang Werner, Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, Bürgermeister Marcus Hoffeld und der Vorsitzende der Integrationsbetriebe im Saarland, Thomas Lutz, würdigten in kurzen Grußansprachen die besonderen Leistungen der Cebis.

Mit Clown Lolek alias Henning Leidinger würdigte ein ganz besonderer Gast auf seine ihm eigene Art und Weise die herausragende Arbeit der Cebis. Er bezog dabei die Besucher, insbesondere aber Staatssekretär Stephan Kolling in seinen Auftritt mit ein und ließ ihn zur Verblüffung aller gar ein frisches Hühnerei „legen“.

Bei einem Rundgang stellten dann Martina Rusch und Lothar Kintzinger den zahlreichen Gästen ihren Cebis-Mustergarten und die Arbeitsbereiche der Cebis näher vor.

Langeoog News Nr. 27/2015, 34. Woche

Gurken, Clowns und Kletterbäume...

"Gurkenfest" der Kleingärtner für Langeooger und Gäste

Schon lange bevor das Gurkenfest beginnt, steht die Frage nach einer ganz besonderen Köstlichkeit im Raum: Der Schmorgurkentopf! Berühmt, beliebt und heiß ersehnt, ist er immer besonders schnell ausverkauft. Als würden die Mitglieder des Kleingartenvereins ein Suchtmittel mit in den großen Topf hinein geben.

Natürlich lebt ein Sommerfest nicht allein vom Kulinarischen und so hatten die Kleingärtner im Vorfeld bereits viel Zeit investiert und wieder ein buntes vielfältiges Programm für die zahlreichen kleinen und großen Besucher auf die Beine gestellt.

Beohnt wurde der Einsatz mit bestem Sommerwetter, zufriedenen Besuchern und viel vergnügtem Kinderlachen, denn vor allem das Programm für die kleinen Gäste war wieder mit viel Liebe gestaltet worden. Vom Ponyreiten über das Toben in der Hüpfburg bis hin zu lustigen und magischen Momenten, die Clown Lolek herbeizauberte, waren viele weitere Angebote vorhanden.